四川料理の伝統を受け継ぐ「松雲澤」

井桁シェフが門戸を叩いたのは、四川省の省都・成都市にある松雲澤(松云泽/ソンユンゼェァ)。そのルーツは1911年、戚楽斉(戚乐斋)、藍光鑑(蓝光鉴)という2人の料理人が開業した、栄楽園(荣乐园)だ。

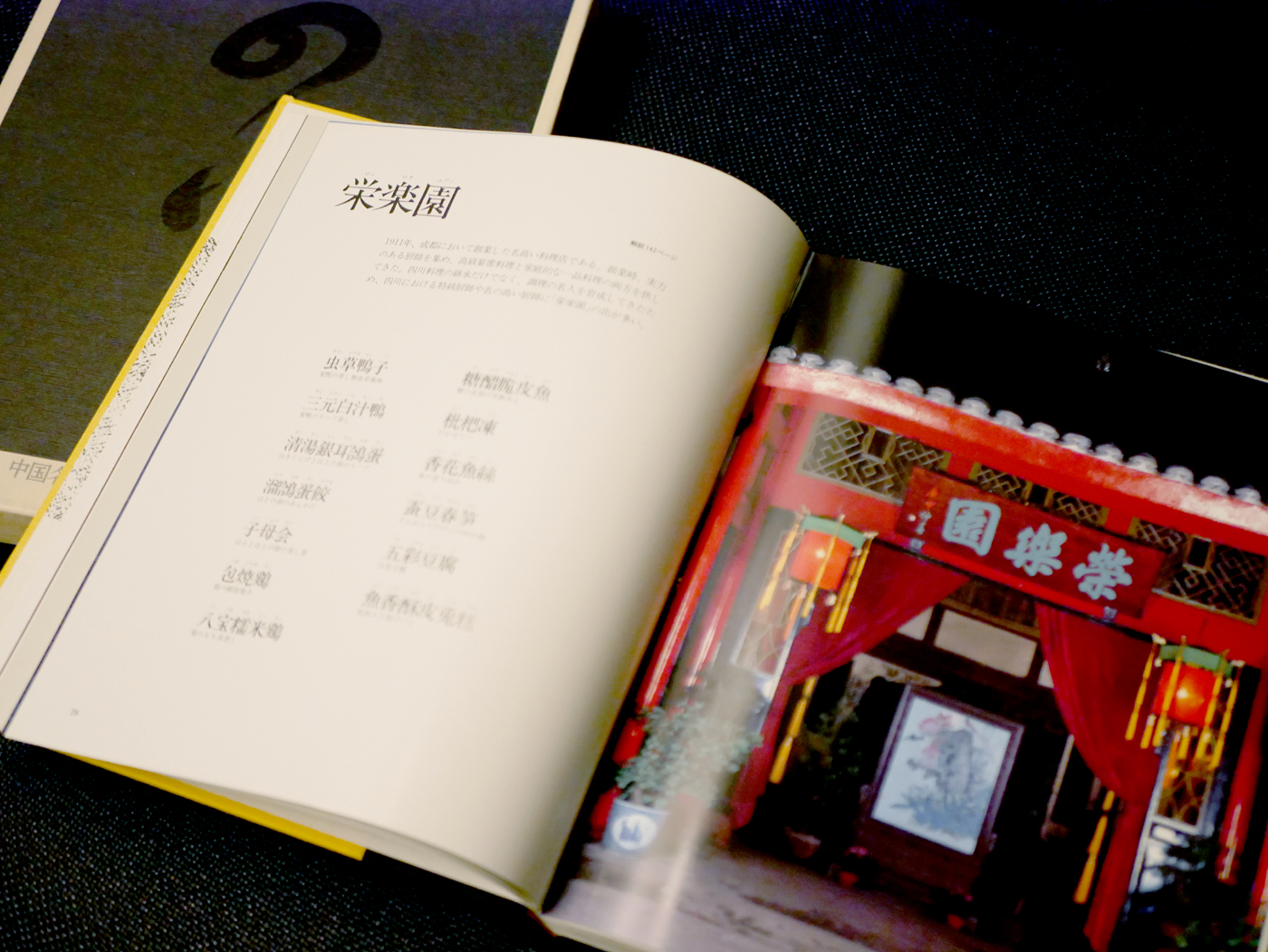

そんな往年の栄楽園の料理を収録した名著に『中国名菜集錦』がある。

同書によれば、永楽園は「数十年にわたって、四川料理の特色の継承とその発展に大いなる貢献をしただけでなく、四川料理のために、数多くの腕前のすぐれた割烹調理の名人を育成してきた」店。

また「西蜀名家厨 首推栄楽園(四川省の西における名人厨師のいる店と言えばまず、『栄楽園』を挙げなければならない)」と言われた店とある。

1982年、日本と中国で同時発売でされた『中国名菜集錦』は、これまでベテラン中国料理人のバイブルとして重宝されてきたものだが、名店の流れを組む松雲澤で「本でしか見たことのない料理」が当たり前のように出されたときの興奮は、身震いするほどだったそうだ。

「感動しました。ずっと昔に本で見て、知ってはいたものの、これまでどこでも食べられなかった料理がここにあったんですから」

本でしか知らなかった料理がここに…!井桁シェフを震わせた料理

例えば蹄燕(ティイェン)がそのひとつ。この料理、漢字から推測して、どんな一皿か想像できるだろうか?

「これは豚のアキレス腱を、燕の巣に似せて作る料理です。最初、燕の巣かぁ…と思って口にしてみたら、ちょっと違う。尋ねてみると、あの蹄燕だったんです」

それだけではない。「肝油海参(ガンヨウハイシェン)も、松雲澤で初めて出合い、感動のあまり震えがきたのを覚えています。これはナマコ(海参)と豚のレバー(肝)を煮込んだもので、豚レバーを3時間以上かけて煮込むんです。

今ですと、レバーはさっと火を通すことが多いじゃないですか。その潮流に反している感じもあるんですが、これだけとことん煮込むと、レバーが口の中で弾けていくような食感が生まれるんですよ。

この調理に使うのが鶏冠油(ジーグァンヨウ)。名前からすると鶏の脂のようですが、豚の小腸の一番下の部分に、鶏のとさかのような形をした脂肪分があるんです。日本では菊脂というそうです」

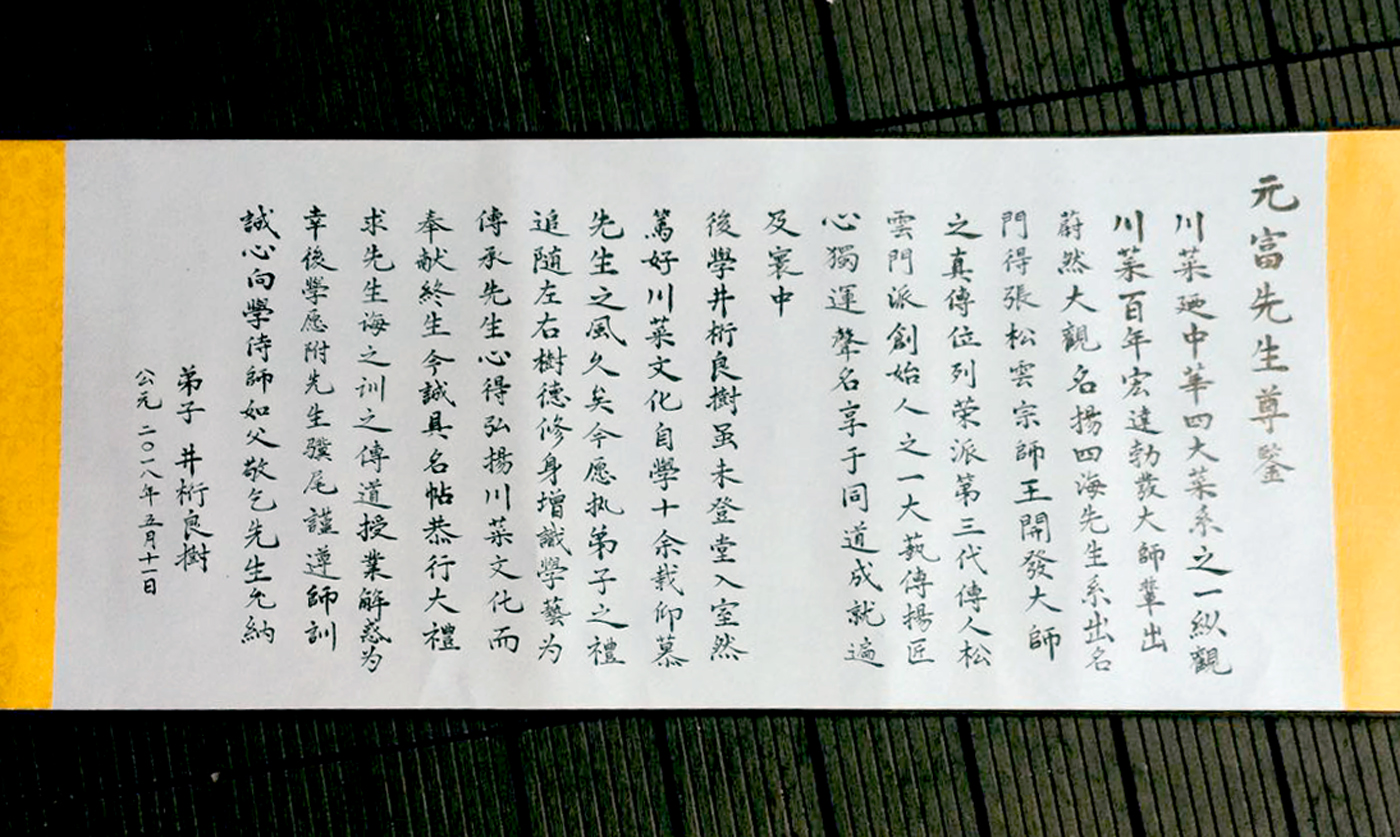

「松雲門派」弟子入りの儀式

かくして、松雲澤で衝撃と同時に感銘を受け、修行を決断した井桁シェフ。しかし、今の中国のレストランでは、そう簡単に外国人を厨房に受け入れる文化はない。

さらにこの店で修行するためには「松雲門派」という料理人一門に所属し、弟子入りの儀式も必要だった。しかし、やらない道はない。料理長に手紙を書き、何度もラブコール。晴れて弟子入りの儀式に漕ぎつけるまで、井桁シェフは多忙な合間を縫って宣誓文の暗記に勤しんだ。

この儀式が、なかなか大がかりなもの。「参加者は総勢70人くらいでしょうか。政府関係者、二番手の料理人の挨拶に始まり、歴代の長老料理人がずらりと並ぶんです。ほかにも、関係者と地元のテレビ局の四川電視台や、新聞社などメディアが4社来ていましたね。

そこで、松雲一派を設立した2人が前に立ち、私が弟子入り宣誓文を読み上げるのですが、いやぁ、緊張しました」。

こうして弟子入り後、井桁シェフは晴れて「井桁」から「師兄」と呼ばれるようになる。「他人行儀じゃないんだ。僕たちはそういう関係ではなくなっただろう?」というのがその理由。この親密さも、実に中国的である。

レストランで四川食文化講座を開催

「さらに松雲澤がすごいのは、月水金週3日の昼間に、有名な四川料理研究家・向東さんを招いて講義を開催していることです。そこに全従業員が集まり、四川の食文化と料理について学ぶのです」

「また、料理を作るときは『やるよ』と声をかけてくれるので、しっかり見学することができます。質問にもちゃんと答えてくれますしね。厨房は非常に衛生的。それでいてメニューは伝統四川料理をきっちり守っているんだということがわかりました」

「仕事が終わると、皆で小龍蝦(ザリガニ)か火鍋で夜食ですね。ビールはひとり8本。これが白酒だったら死んでますね(笑)。もしかすると、40~50年前の日本の料理人もこんな雰囲気だったのかなぁ、なんて思ったりしました。料理も酒も、みんな兄弟子のおごりです」

>NEXT:肉好き必見!中国の肉・日本の肉の違いとは?

![葱姜油で香味ドーピング!葱油手撕鶏(チキンの葱生姜まみれ)の作り方&楽しみ方[レシピあり]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1_IMG_4118v3-218x150.jpg)

![葱姜油で香味ドーピング!葱油手撕鶏(チキンの葱生姜まみれ)の作り方&楽しみ方[レシピあり]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1_IMG_4118v3-696x385.jpg)