食材狩人|牡蠣シリーズもくじ

1 オイスターエキスとは?

2 広島牡蠣の育て方。

3 牡蠣はクレーンで吊り上げる!

4 エキスは一番だしの大釜仕込み

5 官能検査のスペシャリスト

6 オイスターエキスの使い方 ―上海家庭料理 大吉―

7 干し牡蠣=食べる出汁(だし)!

8 干し牡蠣の食べ方 ― 春節のごちそう&家庭でもできる旬菜 ←いまココ

クリーミーな風味と栄養価の高さから、海のミルクと称される生牡蠣。そして生食用の牡蠣よりもさらに長い時間をかけ、大粒に育てた牡蠣で作られるのが干し牡蠣です。

干し牡蠣は、春節(旧暦で祝う中国の正月。旧正月)のごちそうに用いられる食材のひとつ。主に香港、広東省、上海近郊などで、煮込み料理の具材として親しまれています。

なかでも、形が大きく、風味がよく、サイズも揃って「上質」とされてきたのが、日本の剥き牡蠣のメッカ、広島県江田島市産の干し牡蠣です。

しかし、日本国内で干し牡蠣の料理をいただく機会はほとんどありませんよね。その味、香り、食感は、生牡蠣とどう違い、どんな滋味を湛えているのでしょう。また、どのように使うと、食材が生きるのでしょうか。

中国の伝統的な調理法を踏まえ、季節毎に食養生コースを提案している新宿御苑前の「古月 新宿」前田克紀料理長に、①干し牡蠣を使った春節の料理(料理紹介)と、②家庭でも作りやすい季節の料理(レシピあり)を教わりました。

| 「古月 新宿」は西早稲田に移転し「旧雨(きゅうう)」としてリニューアルオープンしました。詳しくはこちらをご覧ください。 |

春節のごちそう「生財発市就手」でお金をガッチリつかもう!

まず、春節の料理として教えていただいたのは、広東料理の生財発市就手(サンチョイ ファッシー ザウサウ)。艶めくとろみに干し牡蠣の旨みが満ちた「干し牡蠣と豚足の煮込み レタス添え」です。

生の牡蠣が海のミルクなら、干し牡蠣は海のレバー。塊の隅々まで海産の滋味がみっちりと詰まっており、質感はフォアグラのようにきめ細かく、濃厚なベイクドチーズケーキのようにしっかり。干し牡蠣の煮汁をベースにしたソースだけで、レタスもりもり食べられそうな一品ですよ。

この料理について、「干し牡蠣そのものの味わいが楽しめ、料理の見映えもいいのはやはり煮込み料理。干し牡蠣のねっとりモソッとした食感と、いかにもコラーゲンといった豚足のとろっとした食感は相性抜群です。そこに、シャキッと炒めたレタスを添えた料理になります」と説明してくれたのは前田料理長。

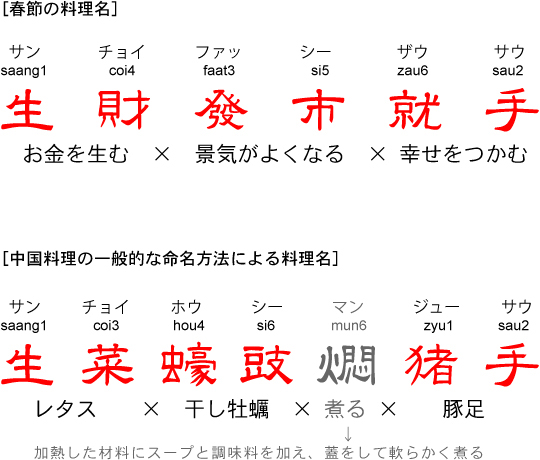

また、春節ならではの縁起を担いだ広東語の料理名も特徴です。

「生財(サンチョイ)、すなわち“お金を生む”と同じ発音となる“生菜(レタス)”と、しっかりお金を掴む“就手”に、手足として働いてくれる猪手(ジューサウ:豚足)の組み合わせになっています。中国の春節料理は、料理名そのものが縁起モノですからね」。

※広東料理なので、読みはいずれも広東語になります。

※「發」は日本の漢字の「発」に該当します。

生財発市就手(干し牡蠣と豚足の煮込み レタス添え)の作り方

広東料理は、魚介の乾物と肉類を合わせ、奥行きのあるうまみが味わえる料理が多々ありますが、この料理もそのひとつ。魚介の乾物は干し牡蠣、肉類は豚足です。

作り方は、下ごしらえが肝心。まず、ひと晩水に浸した干し牡蠣に、鴨手羽元、豚スペアリブ、鶏手羽、牛スジ肉、長ネギ、生姜、陳皮(チンピ:干したみかんの皮)を土鍋に入れ、干し牡蠣の戻し汁を漉したものと、鶏のスープでひたひたにして、1時間ほど煮込みます。ここで塩は加えません。干し牡蠣に含まれる塩気だけで十分です。

戻した干し牡蠣は、乾物時の重量の約1.5倍、大きさは約1.3倍ほど。「大きい粒ですので、一昼夜浸水させないと中まで軟らかくなりません。戻ったかどうかは、干し牡蠣を指の腹で押してみて、芯がないようなら大丈夫」と前田料理長。

戻した干し牡蠣は、乾物時の重量の約1.5倍、大きさは約1.3倍ほど。「大きい粒ですので、一昼夜浸水させないと中まで軟らかくなりません。戻ったかどうかは、干し牡蠣を指の腹で押してみて、芯がないようなら大丈夫」と前田料理長。

一方、豚足は塩と五香粉を揉み込み、白滷水(バイルーシュイ)で煮込み、軟らかくします。白滷水(バイルーシュイ)は、塩、砂糖、香辛料をベースにした色の薄い滷水のこと。「古月 新宿」では主に肉類やアナゴなど、食材の色を生かして味を入れる時に使用しているそう。

「豚足が軟らかすぎると干し牡蠣の食感とバランスが取れないので、そこそこ弾力を残して仕上げるといいです」。

こうして2つの食材の下ごしらえが終わったら、干し牡蠣の戻し汁をベースにした煮込みスープをつくります。

ここで一般的にはオイスターソースを加えますが、「古月新宿」では出汁の持ち味を活かすため、再仕込み醤油、砂糖、日本酒、紹興酒で味を調えるそう。店では愛媛県大洲市・梶田商店の「再仕込み醤油 梶田泰嗣」をほんの少し使用。

「うまみの強い素材を使った料理や、熱を加える料理でその本領を発揮するように思います。さらに香りと艶出しに鶏油も使っています」。

スープに片栗粉でとろみをつけたらいよいよ仕上げです。煮込んだ干し牡蠣、とろりとした豚足、軽く蒸し焼きにしたレタスを皿に盛り、ソースをかけできあがり。レタスは半端に火を入れるとみるみる色が悪くなってしまうので、しっかり火を通します。

ちなみに前田料理長が調理に先立ち参考にしたのは『食経(上下)』(陳夢因著 百花文芸出版社 2009年)や『入厨三十年 第七集』(陳榮著 出版社年次不明)。

「いずれの書籍でも干し牡蠣をスープで煮込むのではなく、肉塊とともに煮込む手法でした。今回は鴨手羽元、豚スペアリブ、鶏手羽、牛スジ肉を使っています。豚と鶏だけで煮込むよりも、他の肉類を入れた方が、それぞれの個性が際立たなくなるようです」。

家でもできる!牡蠣の滋味とミネラル感たっぷり「干し牡蠣と菜の花の炒めもの」

続いて教わった料理は、蠔豉炒蕓薹(ホウシー チャウ ワントイ ※広東語読み)、干し牡蠣と菜の花の炒めものです。

この料理は、干し牡蠣、その戻し汁、塩、というシンプルな構成。ほろ苦い菜の花、生椎茸の弾ちきれんばかりの弾力、レバーのような干し牡蠣に、全体をまとめる牡蠣の戻し汁という取り合わせで、それぞれの食材の持ち味をクリアに味わうことができます。

「身のレバーのような濃厚さに比べると、出汁は極めて澄んでいて品の良い味わい。その旨さは特筆すべきものがあります。以前香港で買ってきた干し牡蠣は、封を開けるなり臭くて、山育ちの私としてはちょっと萎えました。ですが、これはぜんぜん臭みがない。出汁もハッとするようなおいしさです」(前田料理長)。

「蕓薹とは若い油菜の茎と葉、すなわち菜の花のこと。これを薬膳の観点でみますと、活血(かっけつ=血の巡りをよくする)の働きがある菜の花と、滋陰養血(じいんようけつ)の干し牡蠣(牡蠣肉)の組み合わせとなります。栄養分を身体中に行き渡らせる効果が期待できますね」。

それでは作り方を見ていきましょう!

蠔豉炒蕓薹(干し牡蠣と菜の花の炒めもの)のレシピ

<材料>

菜の花…100g / 干し牡蠣…50g(約6個 / 戻した状態で75g)/ 椎茸…50g

長ネギ…5cm / 生姜…薄切り5枚 / 金塔椒(唐辛子の一種。鷹の爪などでもOK)…1片 / 酒…12cc / 干し牡蠣の戻し汁…24cc(酒の倍量)/ 塩…2つまみ / 砂糖…少々

水溶き片栗粉…大さじ1/2程度

<作り方>

① 椎茸を油通しする。

② 戻した干し牡蠣を半分にカットして煎り焼きにする。

③ 長ネギ、生姜、金塔椒(唐辛子)と菜の花を炒める。

④ ①の油通しした椎茸、②の煎り焼きにした干し牡蠣、③の香味野菜で炒めた菜の花を鍋に入れ、干し牡蠣の戻し汁を注ぎ、塩、砂糖で調味する。

⑤ 水溶き片栗粉でとろみをつけて仕上げる。

金塔椒は「辛くてキレのある唐辛子」ということでチョイスされたもの。朝天干辛椒がほのかに甘みを感じる辛さなのに対して、こちらはより清涼感を感じる味わいです。なければ、鷹の爪でもいいでしょう。

なお、唐辛子は細かく刻んで使うと、料理の辛みが強くなりますので、丸のまま、または半分に切って使うと、辛さは控えめ、香ばしい香りを活かすことができます。

また、椎茸は「家庭で作るときは油通しはしなくてもいいでしょう。干し牡蠣は下ごしらえするのに、お店では一昼夜浸水した後、30分ほど蒸していますが、家庭では浸水後、レンジで加熱するという方法もあります。家で試してみたところ、500Wのレンジで3~4分が妥当ですね。触ってみて、芯がなく、軟らかくなっていればOKです」と前田料理長。やりやすい方法でトライしてみてください。

すっきりとした出汁はコラーゲン分と好相性!干し牡蠣の活かし方

調理の現場を見て、味わい、前田料理長の知見も交えると、干し牡蠣という食材には、以下の特徴があることがわかりました。

① 身は濃厚な海のレバー。対して、戻し汁はスッキリとして旨みの強い海産物系の出汁となる

② 豚足などコラーゲンが多く含まれるとろっとした食材と煮ると、舌触りがよくなり食べやすい

③ 身がミッチリとして高密度なので、刻んでも崩れにくく、調理後も形がきれいに残りやすい

「干し牡蠣は出汁が素晴らしいので、スープにしたり、昔から作られてきた発財好市などの煮込み料理は合いますね。

しかしそれだけでなく、澄んでいて品のよい味わい出汁の持ち味を活かすには、煲仔飯(ポウチャイファン=土鍋乗っけ飯)の具にしたり、エビのすり身と一緒に網脂で包んでタレをかけて蒸したり、腸詰、中国セロリ、しいたけ、筍、くわいなどと共に、細かいさいの目に切って炒めたり、さまざまな応用ができそうです」と前田料理長。

確かに料理本を見てみると、干し牡蠣を刻まず丸のまま使うものがほとんど。一方で、濃厚な味わいを活かすには、刻んで焼売の具にするなど、コクとうまみを加える食材として使うのも魅力的です。また、別の視点から見ると、生牡蠣のような食あたりの心配がない食材として季節感を表現できそう。

古くから作られていますが、意外と用いられていない干し牡蠣。今、確かにいえるのは、中国料理の新しいおいしさが提案できる可能性を秘めた食材ということ。今までとはちがう“ひと味”が生まれることを願いつつ、80Cの「食材狩人」は次の旅へと向かうのでした。

「古月 新宿」前田克紀料理長プロフィール

「古月 新宿」前田克紀料理長プロフィール

1977年新潟県生まれ。大学在学中に中国文学を専攻。そこで中国料理に目覚め、辻調理師専門学校に入学する。

卒業後、池之端の山中旅館内「古月」で学び、師匠の山中一男氏の薦めもあり、日本でも数少ない高級営養薬膳師の資格を取得。「古月 新宿」勤務中、2011年4月に暖簾分けにより独立。

奥様と共に同店の調理師として活躍し、中国の伝統的な家庭料理と、季節の食養生コースを中心に、身体にやさしい料理を提供している。

古月 新宿

住所:東京都新宿区新宿1-5-5 御苑フラトー2F

アクセス:東京メトロ新宿御苑前駅 徒歩5分

TEL:03-3341-5204

ランチ11:30-14:00L.O. ディナー17:30-21:00L.O.

日曜夜・月曜定休

古月 新宿ウェブページ(食べログ|Facebook)

| 「古月 新宿」は西早稲田に移転し「旧雨(きゅうう)」としてリニューアルオープンしました。詳しくはこちらをご覧ください。 |

干し牡蠣、オイスターエキスのお問い合わせ

株式会社中華・高橋

TEL 03-3820-0030 FAX 03-3820-0039

干し牡蠣は500g単位でお求めいただけます。在庫が少なくなっておりますので、欠品の際はご了承ください。(2016年2月5日更新情報)

◆オイスターエキスに家庭用サイズが登場!

食材狩人でご紹介したオイスターエキスに、使いやすい小瓶入りが登場しました。

従来の商品は、プロが厨房で使いやすい粘度に調整されているのに対し、こちらはよりサラッとした質感。牡蠣が本来持つまろやかな塩気が活かされており、オイスターソースや牡蠣醤油のように調味されていないにも関わらず、十分に調味料としてお使いいただけます。お求めは日本橋 古樹軒またはカクサン食品オンラインショップでどうぞ。

食材狩人|牡蠣シリーズもくじ

1 オイスターエキスとは?

2 広島牡蠣の育て方。

3 牡蠣はクレーンで吊り上げる!

4 エキスは一番だしの大釜仕込み

5 官能検査のスペシャリスト

6 オイスターエキスの使い方 ―上海家庭料理 大吉―

7 干し牡蠣=食べる出汁(だし)!

8 干し牡蠣の食べ方 ― 春節のごちそう&家庭でもできる旬菜 ←いまココ

TEXT サトタカ(佐藤貴子)

PHOTO 丸田 歩、佐藤貴子(干し牡蠣)

![【医食同源】熱々のスープで涼しくなる!? 冬瓜の“味変三段活用”で猛暑を制する[レシピ]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/23_P1061680-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-218x150.jpg)

![中国語の「食べる」は多すぎる…!食の動詞で味わう中国料理の世界[初心者向け]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3483-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-80x60.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-80x60.jpg)