横浜中華街は文化の飛び地だ。歴史を振り返れば、江戸時代末期の1859年(安政6年)に横浜が開港。山下町という限られた地域に華人が集まり、独自の文化やネットワークを築いてきた。

なかでも中国の開放改革以前に横浜に移り住んだ老華僑は、震災、戦火など幾多もの困難を乗り越え、世代を超えてこの地に根を張っている。特に“食の中華街”というイメージを創り上げたのは「食は広州にあり」という言葉の通り、広東省出身の華人たちだ。

ここは本当に令和の日本?扉を開けて40年前にタイムスリップ

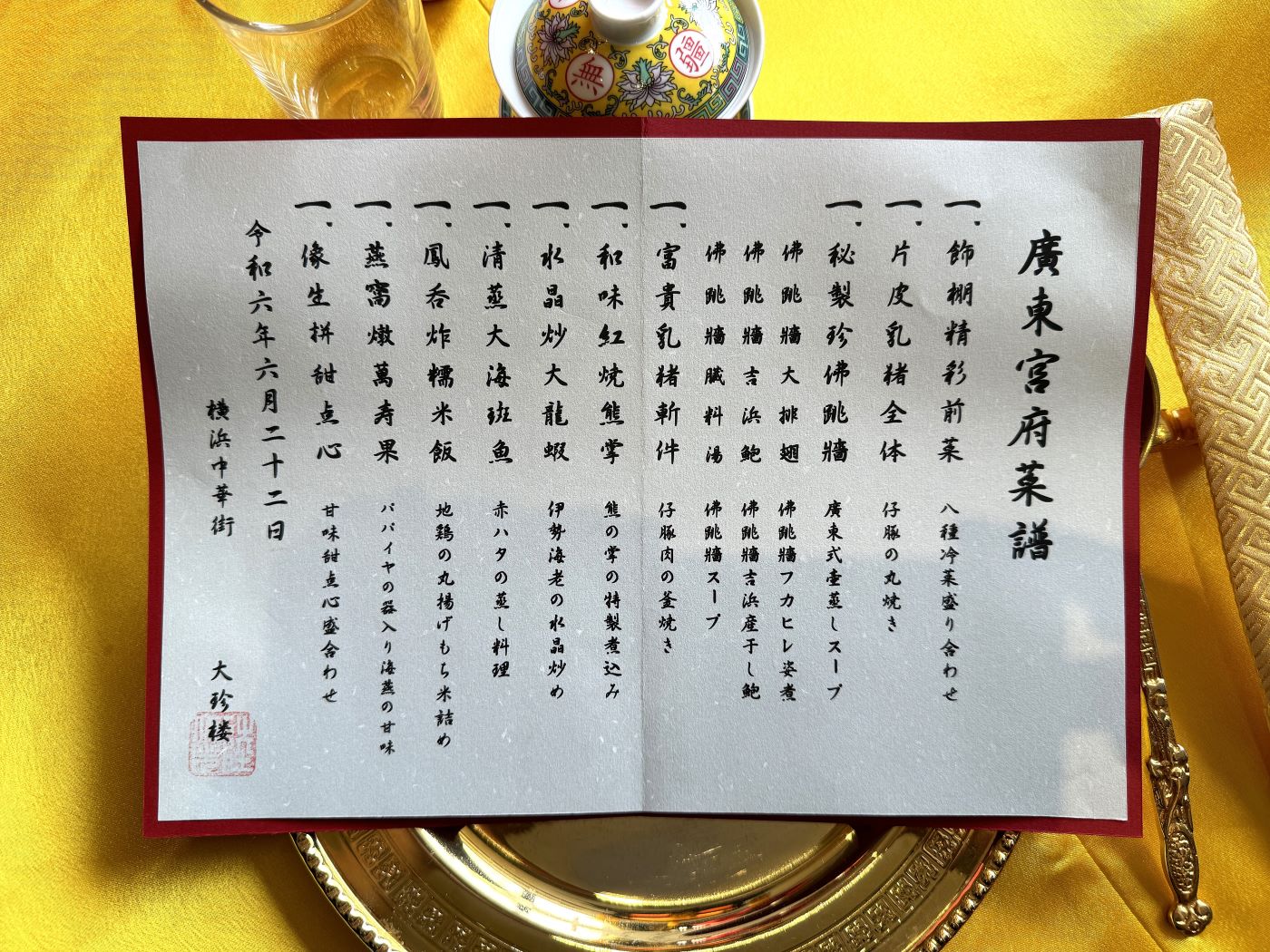

2024年6月22日、満月の日に開催された「廣東官府菜」の会は、そんな広東華僑の伝統と文化を感じるものだった。

「官府菜」とは、明や清の時代に花開いた高級官僚の接待料理のこと。主催は80C(ハオチー)で横浜中華街の連載をしてくれたぴーたんさんで、「大珍楼」陸会長との数ヶ月にわたる調整を経て、この日で3回目を迎える宴会だという。

会場は、1947年に開業した老舗の広東料理店「大珍楼」5階にある貴賓室。ここで、扉を開けて驚いた。なぜなら、飾り付けから何から、広東省のちょっと田舎で開かれるような、立派な宴会の場そのものだったから。

その光景は、1982年(昭和57年)に出版された名著『中国名菜集錦』などで見るような料理本の中の世界。足を踏み入れるやいなや、40余年前の広東省にタイムスリップしてしまったかのようだ。

明清時代に花開いた高級官僚の接待料理「官府菜」の宴

この日のメニューは、仔豚の丸焼き、佛跳牆(ぶっちょうしょう)、熊の掌の煮込み、伊勢エビの炒め、アカハタの蒸しもの、鶏のおこわ詰め、パパイヤと燕の巣のデザートスープ、点心の盛り合わせなど文字通りのご馳走尽くし。

それもそのはず、もともとこの宴会は「満漢全席」の再現を想定しており、メニューは陸会長自ら組み立てたもの。

広東省仏山市高明県出身の陸会長は、ここ横浜中華街で広東家郷菜(広東省に根付く家庭料理)を推していた時期もあり、伝統的な広東料理への思い入れは深い。

なかでも広東料理の底力を感じたのは、焼味(肉や家禽のロースト料理)と湯(スープ)だ。次のページでは、これらの料理を重点的にご紹介しよう。

![【医食同源】熱々のスープで涼しくなる!? 冬瓜の“味変三段活用”で猛暑を制する[レシピ]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/23_P1061680-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-218x150.jpg)

![中国語の「食べる」は多すぎる…!食の動詞で味わう中国料理の世界[初心者向け]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3483-218x150.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-218x150.jpg)

![[前編]台湾ストリートフード「ねぎ餅(葱油餅・葱抓餅)」に夢中!首都圏おいしい店巡り](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/台北-忠將蔥抓餅3-九層塔蛋蔥抓餅★1007v2-218x150.jpg)

![夏に食べたい!台湾かき氷とは?ルーツ・特徴・日本で味わえるおすすめ店8選[徹底ガイド]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/20_kikichatokyo2-台湾しろくま-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-80x60.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-80x60.jpg)