いつ訪れても、朝から晩まで賑やかな高田馬場の駅前。だが、そこから5分も歩かないうちに、駅前の喧噪が嘘のように静かな、落ち着いた住宅地があるのをご存じだろうか。

「ここに行く」と目的を持って歩かなければ絶対たどり着かないその一角に、2024年4月末、中国茶のあるひとときを楽しむ茶館「虫二(ちゅうじ)」がオープンした。

実はこの店、中国茶カフェとして人気を集める西早稲田「甘露(かんろ)」が手掛ける二号店。「甘露」は中国のおやつと中国茶をアラカルトで楽しめるほか、イベントや語学教室などを通じて、日中交流の温かな拠点となってきた。

一方「虫二」は、厳選された中国茶と茶菓子をセットにしたコース、すなわち茶席を楽しむ場所。茶館をつくるにあたり「茶文化が根付く杭州の茶館をイメージしてつくりました」と話してくれたのは、オーナーの1人である向井直也さんだ。

杭州の茶館をイメージしてつくられた茶空間

浙江省杭州市といえば、西湖龍井茶(シーフーロンジンチャ)に代表される中国緑茶のメッカ。市の中心にある西湖湖畔にはいくつもの茶館があり、風雅な景観とともに、茶のある空間・時間を楽しむ文化が根付いている。

店名の「虫二」は、こうした茶文化にちなみ、美しい自然の風景を現す「風月無辺(ふうげつむへん)」の隠喩からとった言葉(「風月」の二文字からそれぞれ枠をなくす(=無辺)と「虫二」となる)。ここでの茶席も、彼の地の茶館で楽しむような、ゆったりとしたものであってほしいという想いを込めた。

さらに、「甘露」と「虫二」は、取りそろえるお茶やお菓子も異なる。

一号店となる「甘露」は、中国茶の中でも日本人にとってなじみのある烏龍茶を中心に、六大茶類(白・黄・緑・青・紅・黒)をバランスよくラインナップ。おもに広東省で食べられている糖水(お汁粉など)をはじめ、中国各地に取材したおやつを用意し、中華文化の入り口となるような店となっている。

一方、二号店の「虫二」は、中国で親しまれている緑茶や、中国で最近人気が高まっている紅茶との出会いに期待できる店だ。味わいは、中国人好みの渋くない、端麗な飲み口のお茶を中心に、菓子は山査子や棗を加工したものなど「茶のお供」が中心。それでは、ここでどんな体験ができるのか、ご紹介していこう。

果籃にときめき、中国茶で季節を味わう

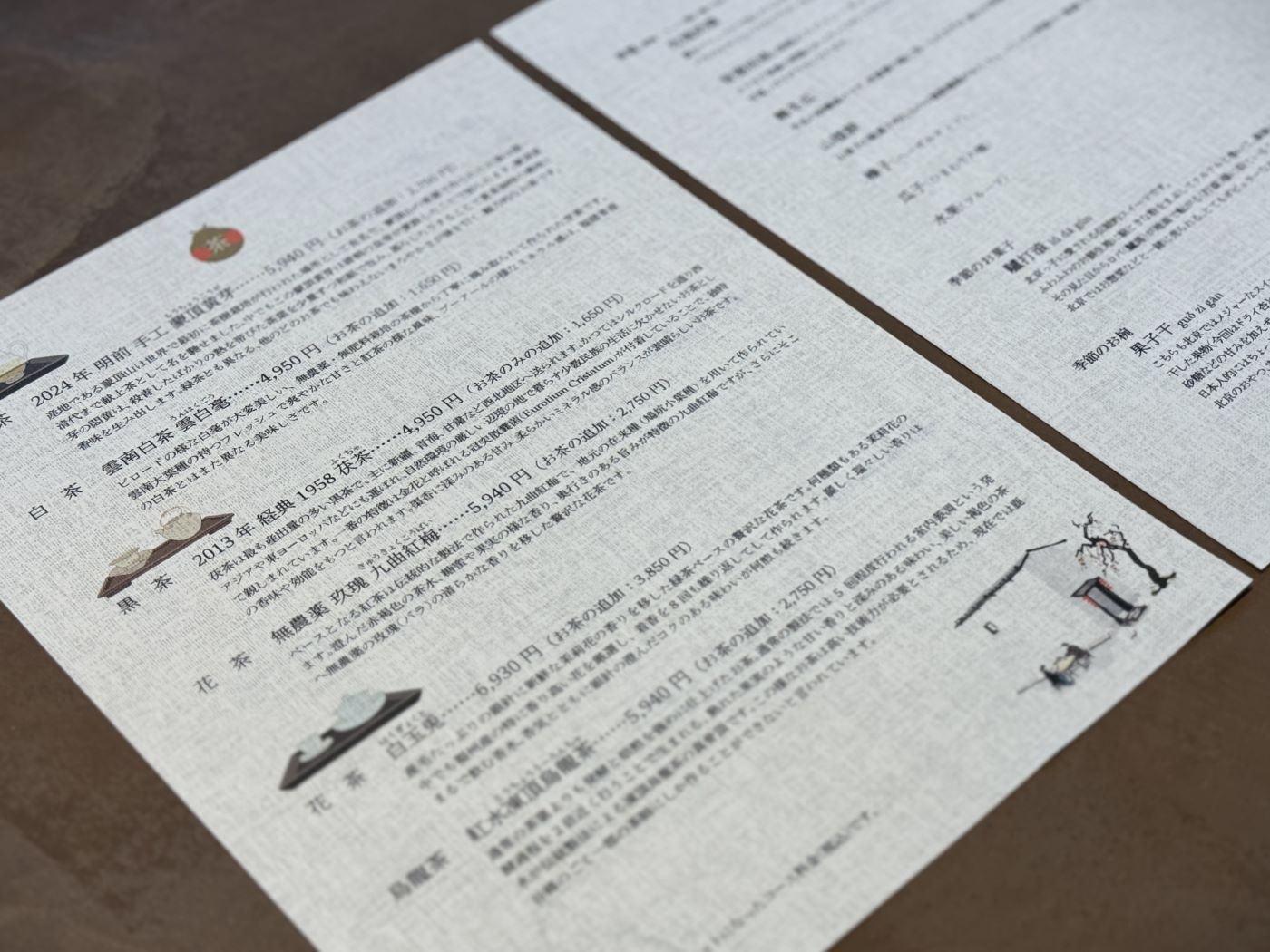

「虫二」の茶席は、まず中国茶を選ぶところから始まる。茶のラインナップは常時10~12種類前後で、特筆すべきは、その季節のとっておきの茶を味わえること。

例えば、5月半ばであれば、届いたばかりの明前茶(清明節の前に摘まれた茶葉でつくる茶)で、やわらかく甘みのある新芽の緑茶を。9月以降であれば、味わいのしっかりした秋茶(8月中旬以降に摘まれた茶葉でつくる茶)を。

さらには、産地選りすぐりの茶や、無農薬栽培の素材を用いたものなど、茶にこだわりのある方にも納得のラインナップ。それぞれの茶の紹介文を読んで、じっくり選び抜く時間も楽しい。

こうして茶を選んだら、最初に運ばれてくるのは、専用の箱に入った果籃(からん)だ。果籃とは、果物・ナッツ類の盛り合わせのこと。

伺った日は、薔薇の香りのするハマナスの花のエキスとパウダーをまぶし、薄いマシュマロで包んだ棗菓子「奶棗玫瑰(ナイザオメイグイ)」や、丁字の香りを効かせて胡桃をキャラメリゼした「背徳胡桃」など、手作りの小菓子が二種類。

さらに、ブドウやミニトマト(トマトは中国では果物扱いとなる)、ひまわりの種などのナッツや、中国でよく見る山査子の菓子も。いずれも気軽なお茶請けだが、ずらりと並ぶと、その華やかさに目を奪われる。

派手さはないが滋味がある。つくりたての中華菓子

果籃に加えて、その日できたての中華菓子も楽しみのひとつだ。こちらも季節ごとの味覚があり、オープン間もない5月は、北京で愛される驢打滾(ルーダーグン)と、果子干(グゥォズガン)が登場した。

驢打滾(ルーダーグン)は、ふわふわの餅生地で、餡ときなこをぐるりと巻いた餅菓子の一種。食べる前にきなこをまぶして仕上げる様子が、ロバ(驢馬)が地面で転がる(打滾)様に似ていることから名付けられたもので、北京ではおなじみのお菓子だ。

また、果子干(グゥォズガン)は、干した果物と水で作る汁ものの一種。「虫二」では冷たいフルーツスープのように仕立てており、干し杏と干し柿のしみじみとした甘さが心身に染みる。

何煎も楽しめる、選りすぐりの中国茶

ちなみにこの日は2人で訪れたため、頼んだお茶は2種類(1人1種類ずつ)。ひとつは、産毛たっぷりの銀針にフレッシュなジャスミンの花の香りを移した「白玉兎(バイユゥトゥ)」だ。

これは福州産のジャスミンを8度にわたり茶葉に着香させた緑茶で、茶葉が運ばれた瞬間にその芳香がわかるほど。湯を注いで広がる香りの高さはいうまでもなく、銀針の澄んだコクと、身体を浄化するような爽やかさが体感できる。

もう一種類は、紅茶「妃子笑(フェイズシャオ)」。武夷山国立自然保護区で育った茶葉を「一芽二葉(先端にある芯芽と2枚の葉)」で摘み、中国のトップクラスのメーカーが製茶したもので、まったく口に当たるところのないスムースな飲み口が印象的。渋みや雑味が一切なく、ドライライチのような甘やかも感じさせる。

茶は基本的に蓋碗(がいわん:蓋付きの碗)で淹れるが、使い慣れていなくても問題ない。茶師に淹れてもらってもよし、教わって自分で淹れてもよし。茶の種類にもよるが、多いもので7~8煎くらい楽しむことができる。

高田馬場のお土産として選ばれる菓子を作りたい

また、茶席を利用しなくても、持ち帰り限定で「虫二」らしい中華菓子も用意している。

老北京牛舌餅(山椒とごま)、棗泥方酥(ザオニーファンスー:なつめ餡)、宮廷鮮花餅(バラ餡)、葡萄酥(ぶどう餡)、山楂餅(サンザシ餡)など、いずれも「北京で食べて感動した味をお届けしたく、試行錯誤しながらつくり上げたものばかり」で、こちらも「甘露」にはないラインナップだ。

さらに「甘露」で提供しているお菓子やオリジナルの養生茶などの購入も可能。西早稲田よりさらに便利な高田馬場の駅に近い立地とあって、「高田馬場のお土産と言えば『虫二』という存在になりたい」という想いもあるとか。

現在、茶席は13時、16時の各2枠。スタート間もないこともあり、枠を減らして営業しているが「今後は様子をみながら茶席を増やしていく予定」と向井さん。今のところ、ひとりで訪れるお客さまが多く、静かに思い思いの時を過ごして帰られるそうだ。

2時間というと長いようだが、ここに座ればあっという間。煎を重ね、変わりゆく茶の味と香りと愛でながら、ゆたかな時間を過ごしたい。

虫二(ちゅうじ)

東京都新宿区高田馬場2-14-5(MAP)

※わかりやすい行き方を紹介したX動画はこちら

TEL:03-6823-7588

営業時間

菓子の購入:11:00-18:00

茶席(要予約):13時、16時の各2枠(4席まで。各2時間)

茶席の予約方法:30日前から3日前までサイトから予約

4,500円~(税別:金額は茶葉の価格に準じる)

月・木定休

SNS:X(旧Twitter)

★「甘露」の著書『はじめての中国茶とおやつ』好評発売中!

TEXT&PHOTO サトタカ(佐藤貴子)

![【医食同源】熱々のスープで涼しくなる!? 冬瓜の“味変三段活用”で猛暑を制する[レシピ]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/23_P1061680-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-218x150.jpg)

![中国語の「食べる」は多すぎる…!食の動詞で味わう中国料理の世界[初心者向け]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3483-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-80x60.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-80x60.jpg)