肉料理で一句|爽香の水玉まとう深みどり

海鮮料理に続いて運ばれてきたのは、豆板醤のパンチの効いた香りが食欲をそそる「仔姜香肉絲(細切り豚肉と新生姜の香り炒め)」。

中華料理における生姜は、湯(スープ)、肉の下調理、炒めものの香り付けなど、料理のベース中のベースともいえる食材。いつもは縁の下の力持ち的な存在ですが、“新”生姜という強みを活かし、脇役が主役に躍り出た料理です。

ここで使用されたのは、台湾で栽培されているという本島姜(ベンダオジャン)。斜め切りにスライスされた新生姜が、口の中で鮮烈なみずみずしさを放ちます。

コクのある豆板醤風味において、新生姜の甘酸っぱさとも辛さともいえない味わいが一足(いっそく)に景色を変えた。いつもは小さくカットされて炒められる生姜にはあり得ない、この料理ならではの持ち味が表現されました。

それにしても中国料理、中国文化は奥深い。ここで話題のテーマは、中国料理をきっかけに、贅を極めた満漢全席、そして中国文化へと発展します。

ちなみに書道師範である月は、書の研究のため2度ほど中国を訪れた中で、最も惹かれたのが「殷の時代の仮面」だそう。おりしも今は、上野・東京国立博物館で開催されている「中国王朝の至宝展」に、その仮面が来日しているタイミングです。

な、なぜ仮面…? いぶかしがる一同を尻目に「自分の中で、最もカッコいいのがあの仮面やねんけどなぁ」と熱視線の月。「いったいどんな仮面?」と首を傾げるみねりに「ほら、目が飛び出ていて…、ちょっとエラが張ったような」。ええ、わかりませんね。「顔がちょっとスケートの荒川静香さんに似てんねん」。

もはやどんな仮面なのかまったく想像できなくなったその時、「私、その写真持ってます」木杓。彼は年に一度の中国旅行が趣味で、今年の夏、北京でその仮面を撮影した画像が手持ちのカメラに収録されているというじゃありませんか。まさかのリアルタイムパフォーマンス!おずおずと指し出すデジカメを覗き込むと…。

なんと、青銅仮面の姿がありました。これだけのキーワードで画像を確定できるって、人力によるのキーワード検索はgoogleを超えているかも。「似ていないんじゃないか」という突っ込みはさておき、求める画像を目にした一同は、スッキリとして次の料理、もとい句作へ…!

野菜料理で一句|爽香の水玉まとう深みどり

さて、肉料理の次は野菜料理。「山椒冬菠菜」、寒じめ法連草の山椒炒めです。冬に旬を迎え、栄養価も高くなるほうれん草。なかでも寒締めほうれん草は、収穫間近になった葉を意図的に寒気に晒して育てた、葉の表面が縮んだほうれん草をいいます。

ほうれん草は冷気を浴びると、凍りつかないよう葉の水分を少なくするとともに、糖分を蓄え、アミノ酸やビタミンCを増やす性質が。そのため、冬の冷たい空気にさらしておくと、株を開き、葉を縮ませながらも、通常のほうれん草よりも甘みを増した味わいになります。

そんな冬野菜を、ぶどう状に実がついた京都・丹波産の山椒とともにサッと炒めたのがこの一品。鼻に爽やかに抜けていく山椒の香とともに、噛むたびにほうれん草と甘みと旨みが口の中に広がります。「うわ、この茎、トウモロコシみたいな味がするわ!」と月が感嘆の声をあげました。

まさにそのことを詠みました。それほどに、茎のインパクトが大きかったわけです。

奥様が青森出身という大蒜は、「つい寒締めほうれん草の産地、青森に想いを馳せてしまいました」と一句。

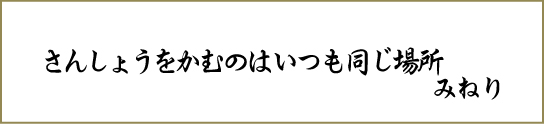

生の粒青山椒を「爽香(そうこう)の水玉」、ほうれん草を「深みどり」と表現。「爽香」は造語なので、読み仮名を振りました。

「本当はもっと、いろんな歯を使って料理を噛みたいんですが、いつも同じ歯で噛んでしまう歯がゆさがあります。それと、いつも恋愛で同じ過ちを踏んでしまう後悔の念も重ねてみたりして…」と、意味深な発言のみねり。それに対して、「この句は自分をじっくり噛み締める、という感じで面白みがありますね。尾崎放哉系の趣」と泥頭の評。

このように、詠み手の思惑と異なる、別の解釈が出てきたり、いい鑑賞によって句のさまざまな持ち味に光が当たるのは句会ならでは。皆の句の鑑賞タイムは、文字列がぐっと立体感を帯びてくる瞬間です。

![【医食同源】熱々のスープで涼しくなる!? 冬瓜の“味変三段活用”で猛暑を制する[レシピ]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/23_P1061680-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-218x150.jpg)

![中国語の「食べる」は多すぎる…!食の動詞で味わう中国料理の世界[初心者向け]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3483-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-80x60.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-80x60.jpg)