中国料理の歴史を紐解くと、しばしば「こんな料理あるの?」という謎の料理や、手間も暇も技もかかりすぎる料理が登場する。

有名どころでは、福建省の仏跳牆(フゥォティァオチィァン)だろう。

干し鮑、なまこ、フカヒレ、魚の浮き袋、干し貝柱、鶏、アヒル、魚唇(鮫のエンガワ)、アヒルの砂肝、筍の先、火腿(ハム)、豚の胃、椎茸‥‥と、山海の高級食材をこれでもか!と壺に入れて蒸しスープにしたもので、あまりの香りのよさに、修行僧が塀を飛び越えてきてしまったという逸話が有名だ。

食材にフォーカスすると、熊の掌の煮込み(上の写真)も中国料理らしい名菜のひとつ。熊の毛を1本1本抜くのは果てしなく手間と時間がかかるが、ひとたび料理になると、毛があったなんて忘れてしまうほどにツルリンとして、艶めかしい。

詰め物系もユニークだ。清朝・乾隆帝時代の伝説では(あくまで伝説ですよ)、ガチョウ、鶏、アヒル、ウズラの卵を混ぜ合わせたものを豚の膀胱に入れ、特殊な方法を以って調理すると、大きなひとつの卵になるという「鳳凰蛋」なんて料理もあった。なんとも中国らしい、謎に満ちた料理ではないか。

そこでこのたびご紹介したい料理が、詰め物系の超絶技巧料理、三套鴨(三套鸭:サンタオヤー)だ。

揚州名菜・三套鴨(サンタオヤー)とは?

そんな三套鴨(サンタオヤー)がなんたるやを語る前に、料理の背景にちょっとだけ触れておこう。

発祥の地は上海のやや北西にある、江蘇省揚州市と高郵市一帯。揚州の歴史をみると、唐代に日本の遣唐使の中継地となり、清代には塩の貿易により揚州商人が巨額の財を成した場所として知られている。

そしてこの界隈は、かねてから「味がいい」と評判の高郵鴨(ガオヨウヤー)というアヒルの飼育地でもあった。

この高郵鴨を用いて、揚州一帯は板鴨(バンヤー:塩漬けのアヒルを板状にして干したもの)や塩水鴨など、さまざまなものが作られた背景がある。

その板鴨(バンヤー)を、アヒルの腹に詰めて蒸した料理が、三套鴨の原型と推測される套鴨(タオヤー)だ。つまり套鴨(タオヤー)は、干しアヒルのアヒル詰めとなる。

では、三套鴨(サンタオヤー)とは何なのか? カンのいい読者ならおわかりになるだろう。この料理は三層構造になっている。そこでクイズ。下の写真を見て、三種の鳥類を当ててみよう。

答えは、上からアヒル、野鴨、鳩。丸々と太った軟らかなアヒルの中に、噴き出るような香りを放つ野鴨、野鴨の中にきめ細かく滋味深い鳩を射込んだ、揚州の煮込み料理が三套鴨(サンタオヤー)だ。

よくこんな料理を考えたものだと思うが、そこは華の都・揚州。いにしえの揚州は、お金持ちが大金を持って遊びに行く街である(詳細は前回の揚州宴会にて)。

肥沃な大地に新鮮な食材があり、腕のある料理人が競い合い、財力のある食べ手が集う。そこに豊かな料理文化が花開いたことは当然のことといえる。

揚州料理を愛する揚州料理人、呉林さん再来

さて今回、三套鴨(サンタオヤー)を再現してくれた凄腕料理人は呉林さん。「JASMINE憶江南(イージャンナン)」の山口祐介総料理長が「この料理ができるのは、この人しかいません!」と太鼓判を押す、揚州出身の揚州料理人だ。

まるでかぐや姫が求婚者に出す難題のような、鳥類マトリョーシカ料理。その作り方とはいったいどんなものなのだろうか。次のページでご覧いただこう。

![【医食同源】熱々のスープで涼しくなる!? 冬瓜の“味変三段活用”で猛暑を制する[レシピ]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/23_P1061680-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-218x150.jpg)

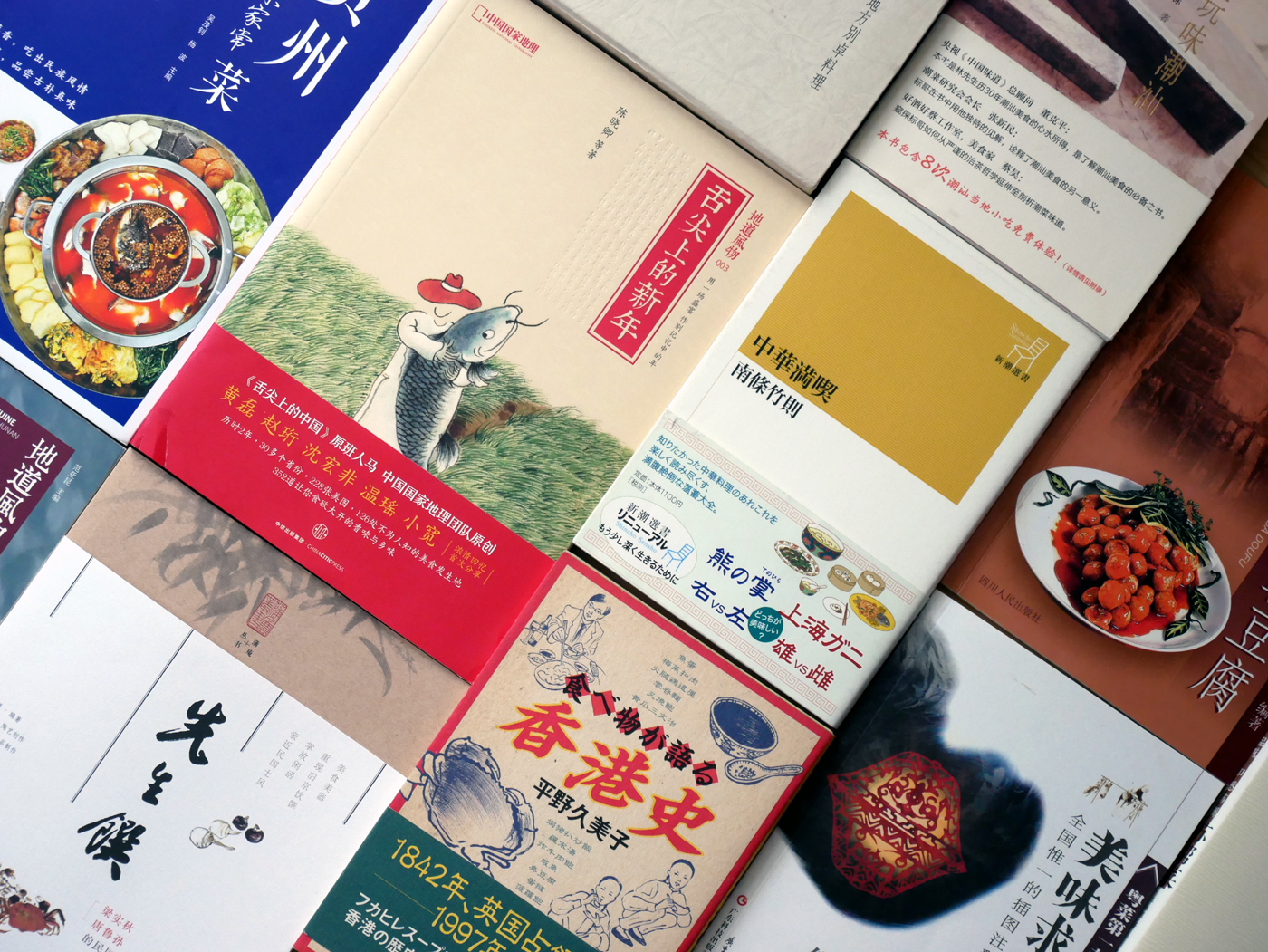

![中国語の「食べる」は多すぎる…!食の動詞で味わう中国料理の世界[初心者向け]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3483-218x150.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-218x150.jpg)

![[前編]台湾ストリートフード「ねぎ餅(葱油餅・葱抓餅)」に夢中!首都圏おいしい店巡り](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/台北-忠將蔥抓餅3-九層塔蛋蔥抓餅★1007v2-218x150.jpg)

![夏に食べたい!台湾かき氷とは?ルーツ・特徴・日本で味わえるおすすめ店8選[徹底ガイド]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/20_kikichatokyo2-台湾しろくま-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-80x60.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-80x60.jpg)