| 中国料理FROM天台山!当企画は、2021年にオープンした中国浙江省の山岳リゾートホテル「星野リゾート 嘉助天台(かすけてんだい)」総料理長・山口祐介さんの中国食探訪記です。仏教の聖地・天台山から、ここに住み、食を生業として働く料理人の目線で見た《中国の食》をご紹介します。 |

こんにちは。山口です。今回は世界三大ハムのひとつに数えられる、金華ハム(金華火腿|金华火腿)についてお話ししたいと思います。

金華ハムは日本の中国料理店でもよく使われているので、ご存じの方も多いでしょう。料理の主材料や副材料としてだけでなく、上湯(シャンタン)、高湯(ガオタン)といった上等なスープをとるときのコク出し、風味付けにも使われる食材のひとつです。

ハムというと、日本ではサンドイッチにしたり、ポテトサラダなどに入れたりしますが、金華ハムの主要な用途はうまみの抽出です。熟成期間は最低でも3年。さらに倍の6年寝かせて熟成の進んだものは、香りが格段によくなります。

2001年には中国政府に地理表示保護産品(地理标志保护产品)に指定されており、2008年には、その製法が国家級非物質文化遺産(国家级非物质文化遗产)に。まさに中国を代表する特産品といえますね。

実は天台に赴任する前から、僕はこの金華ハムの故郷を訪ねるのをすごく楽しみにしていました。

もっというと、昔『月刊専門料理』で『赤坂璃宮』の譚彦彬さんが金華に行ったときの記事が心に残っていて、20年前から「いつか行きたい」と思っていたんです。それが今、自分が住み、働いている天台から金華市までは200キロ弱。日帰りできる距離ですよ。

そこで「金華ハムの製造現場を見てみたい」と厨房のメンバーに話したら、うちの一番鍋(中華鍋を振る担当で一番上のポジション。以下“一番鍋”と呼びます)の友達が、金華ハムの産地で有名な歌山鎮の出身というじゃありませんか。

中国では「中国のハムといえば金華産、金華のハムといえば東陽産、東陽のハムといえば上蒋産」という言い回しもあるほどで、上蒋村はまさに歌山鎮のエリア。

さっそくその友人に、金華ハムの工場について確認してもらうと「うちのすぐ近くに金華ハムの工場があるよ」とトントン拍子で話が進展。先日、金華市まで日帰りで行ってきました。

いざ、金華ハムの聖地、金華市東陽市へ!

天台から歌山インターまでは高速道路をノンストップで約3時間。浙江省の一地方都市というと、すぐ中心地にアクセスできそうな気がしますが、この金華市がめちゃめちゃデカい。どのくらい大きいかというと、岐阜県より少し大きいくらいです(金華市は10,942km²、岐阜県が10,621km²)。

ちなみに、歌山インターから金華市の中心地に行くにも車で2時間ほどかかります。思えば僕の住む台州市天台も、台州市人民政府(役所)まで行くのに車で2時間かかりますから、やはり中国は大きいですね。

今回僕らが訪れたのは、金華ハムのメッカ・金華市東陽市にある東元食品有限公司(东元食品)。しかしここで問題がひとつ。実はここまでアポイントなしでやってきてしまったんです。とはいえ、金華市まで来たからにはすごすご帰るわけにはいきません。

「日本にいるときから金華ハムの本場でハムづくりを見るのが夢だったんです!今の職場でもぜひ使えたら…!」となんとか交渉して、工場を開けてもらうことに成功。運よくこの日は社長秘書の歴麗氷(历丽冰:リーリービン)さんがいて、僕らを案内してくれることになりました。

あふれ出る熟成香!金華ハム貯蔵庫へ

さっそく倉庫の前に連れて行ってもらうと、扉の前からぶわーっとハムの香りが!! 中に入ると、眼の前にそびえ立つ金華ハムの壁! 見渡す限り金華ハムです。

「この工場ができたのは2012年5月。ここでは年間10万本の金華ハムをすべて手作りで生産していて、金華市では一番のブランドよ。仕込みは毎年立冬以降。だから今の時期は作っていないの。寝かせているだけ」

何も調べず来てしまいましたが、確かにハムは冬に仕込みます。他のメーカーの場合、一年中大量生産しているところもあるそうですが、ここは昔ながらのサイクルでつくっているそう。これは味も期待できそうです。

ところで、金華ハムを金華ハムと呼ぶためには、定められた原料と製法があります。

まず豚肉ですが、伝統的には金華市の両頭烏(两头乌)という品種の豚が原料になります。名前の通り、頭と尻尾の両方が黒い小ぶりの豚で、その色彩から熊猫猪(パンダ豚)の異名も。実際の豚の写真はありませんが、併設の金華ハム博物館のオブジェの写真(下)を参考にしてください(笑)。

また、使う部位は骨付きの後腿です。ハムにする前に、余分な脂や皮などを修整(シゥヂォン)、すなわちトリミングしてから加工します。ちなみに1頭の豚に脚は4本。つまり前脚と後脚の両方がありますが、正式に火腿(ハム)と呼ばれるのは後脚のみのようです。

かといって、前脚がハムにならないかというとそうではありません。風腿や方腿と呼ばれ、「前脚は軟らかくて、脂肪が多めで生ハムでも食べられるの。後脚は肉質がしっかりしていて、生食にはあまり向かないわ」と秘書の歴麗氷さん。

僕は日本にいるとき後脚しか見たことがありませんでしたが、説明を聞いていると、トータルでは前脚の方がいいように思えてきます。ただ、後脚のほうが脂肪が少ないということは、たんぱく質が豊富でアミノ酸が多く含まれるということ。スープをとったり、料理にするには適しているのかもしれませんね。

また、約1か月かけて塩を何回にも分けて塗り込むのも重要なポイントです。基本は6回と言われますが、東元食品ではさらに丁寧に7回に分けているとのこと。

最初の塩は主に脱水の目的で、2回目からが本漬け。回を重ねる中で、厚みのある部位や骨のある部位などにしっかり塗り込んでいきます。このプロセスを腌制(イェンジー)、そのものずばり“漬け込み”といいます。

塩を肉にしっかりと染み込ませたら、それらを水で洗い流し、吊るして凉晒(リャンシァイ)、すなわち自然乾燥へ。訪れたときは乾燥の時期ではなかったのですが、工場内には天日干しをするエリアが何か所かありました。

この過程で、皮が黄色っぽくなって表面に油が浮いてきたら、もういちど形を整え、棚に並べて発酵・熟成の工程へ入ります。

僕らが見学したのは、まさにこの発酵のための棚。棚で何年もかけて熟成させることで、肉の中の水分が蒸発し、たんぱく質がアミノ酸へと分解され、色や香り、風味がゆっくりと変化していくのです。

いろいろ見てみると、昨年の立冬に漬けたばかりのハムは、かなりウェットで、肉から出た水分と油と塩とが泥水状になっています。それが5~6年物になると、陶芸に使う粘度のような、湿った土でコーティングされているような雰囲気に。

3年経ったハムをどのくらいまで熟成させるかは、職人の判断に依りますが、その際の決め手となるのは匂いです。太い竹串のようなものをハムに差し、引っこ抜いて先の匂いを嗅いで判断するんです。この行為を打籤(ダーチェン|打串)といいます。

「いちばんいいのは6年物。それ以上古くてもよくないのよ。モノによっては5年くらいでいい感じに熟成するものもあるわ」

こちらに来る前は、年に1度、杭州に行って金華ハムの匂いを嗅ぎ比べていましたが、言われてみれば、3年物と5年物では香りが全然違うことを思い出しました。

どちらも金華ハムの匂いなんですが、5年の方が明らかに濃く、詰まっている匂いがあるんです。空気に触れていた表面はバサバサの質感なのでまるっと落としてしまいますが、中はまったく酸化臭はないのですからすごいものです。

こうして打籤(ダーチェン)に合格したら、ハムの周りについている脂などをすべてふき取り、さっぱりと洗い流して出荷です。ここまでくると、見慣れた原木の形になります。

社長は火腿迷(ハムマニア)!豚とハムの情報が詰まった博物館へ

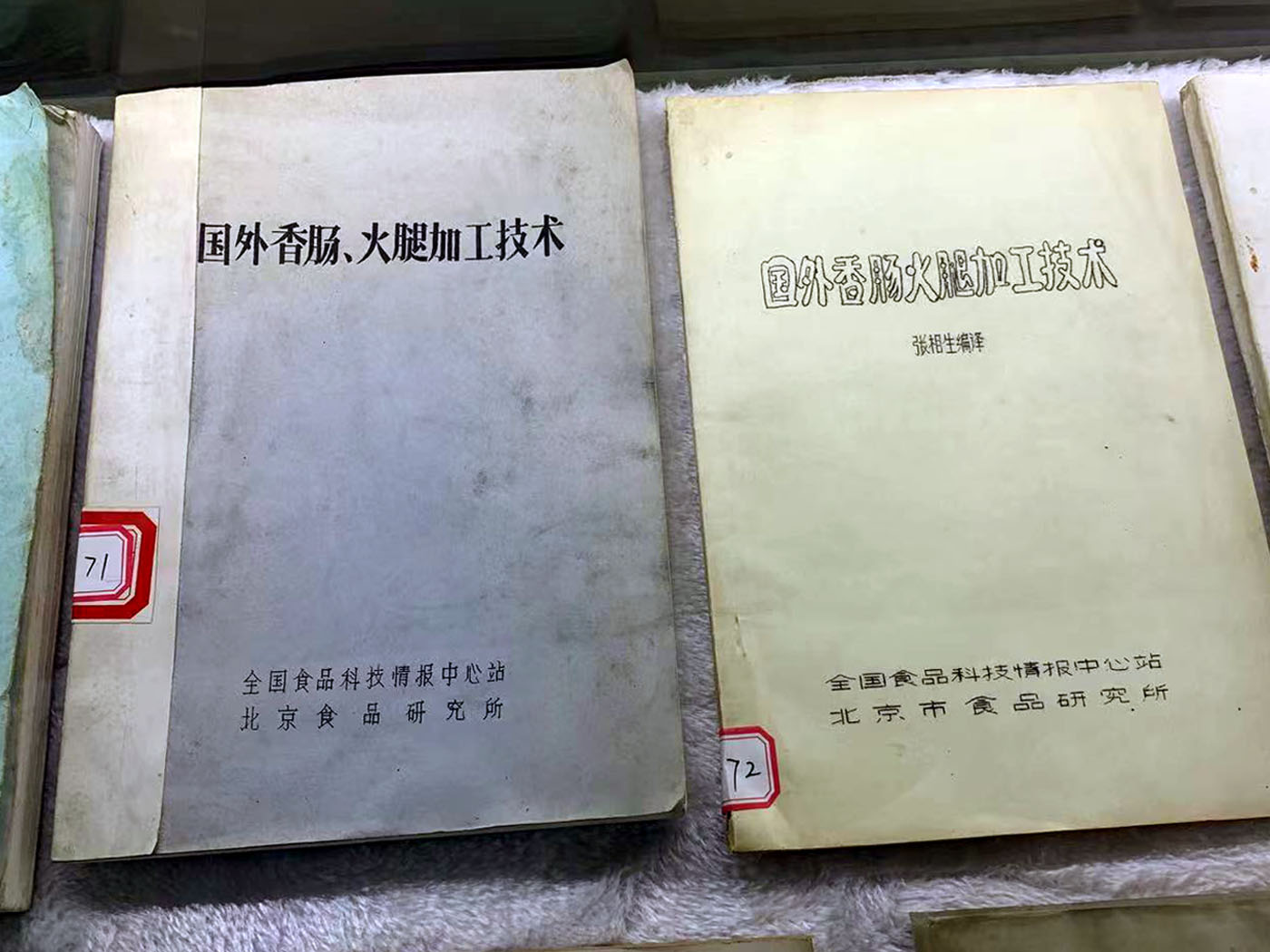

倉庫を見せてもらった後は、社長の名を冠した陸金龍火腿博物館(陆金龙火腿博物馆)も見学しました。この施設は基本的に常時オープンしていて、東元食品の歴史、ハムづくり、豚に関する資料などが展示されています。

資料によると、陸金龍(陆金龙)社長が金華ハムづくりに携わるようになったのは16歳のとき。のちに東元食品を創業し、近年はスペインの「世界生ハム会議」にも参加するなど、ハムとともに人生を歩んできた方です。

さらに驚いたのは、豚やハムのアートが館内の至る所に飾られていたことです。大きいものから小さいものまで、いろんな国から集められており、写真を撮り切れないくらい本当にたくさん。社長、豚大好き人間ですね。

そうこうしているうちに、周りがバタバタし始めました。なんと、社長本人がやってきたのです! たまたまこの日は武漢からお客さまを迎える予定があったらしく、この工場へ来たのだとか。おかげで僕たちも、会って話すことができました。

金華ハムの製法を改めて聞いてみると「一年中作れるようなハムは嫌ですね。夏に作る場合は保存料や硝石を入れる必要がありますが、私どもは塩しか使っていません。いろいろ試した結果、現在は山東省煙台の塩を使っています」と陸社長。

豚の品種については「金華ハムには両頭烏と言われますが、昔の両頭烏と今の両頭烏では、肉質は変化していますね。今は蔵香猪(ジャンシャンジュ)という黒豚が、私自身は一番おいしいと思っています」と教えてくれました。

この豚を育てているのはチベット自治区。いろいろ試作してみた結果、この豚には地中海の塩を使っているそうです。入口にいろいろなハムがあったのですが、この値段は1本3万元(約48万円)。まだ流通としては整っていないけれども、上海の高級店に卸しているとのこと。

そして今日は、武漢から来た社長に食べてもらうために、普段はないこの豚をチベットから持ってきたというじゃありませんか。それをラッキーなことに、僕らも同席して、食べさせてもらうことができたのです!

ただし、この豚の料理はハムでなく紅焼肉(ホンシャオロウ)でした。でも、めっちゃおいしかったですね。ともかく脂が素晴らしい。まったくくどくなくて、なんなら脂身だけで食べられるほど。ふつう、脂の塊になった部分とか、ちょっと躊躇するじゃないですか。これがするりと食べられちゃうんですよ。

生姜も金華市の名物だそうで、カリカリにした豚肉と新生姜の炒めものも印象に残りました。

そして、金華ハムではありませんが、僕らの住む台州市の、臨海というエリアで育てた黒豚の前脚のハムも試食させてもらいました。恐らく3年物だと思うのですが、これはもう完全に生ハムですね。

一般的に、肉は硝石を使うとピンク色っぽく発色しますが、豚と塩だけだと、ややオレンジ色味がかかった赤色になります。「火腿」という言葉はこの色に由来するとか。日本でこんなきれいな状態で、生で食べたことがなかったので、本当にいい経験をさせてもらいました。

惜しまれるのは、金華市内で金華ハムを使った料理を食べられなかったことです。僕としては、このあと市街地のレストランに行きたかったのですが、一番鍋が、この近くの「映画村」にどうしても連れていきたいという気持ちが強すぎて…今回は折れました(笑)。

しかし、日帰りで金華に行けるっていうのは幸せですね。次回、リベンジを狙います!

山口祐介(やまぐち ゆうすけ)

1980年生まれ。中学時代、横浜中華街で食べた東坡肉に感動し、中国料理の道を志す。都内中国料理店数店、グランド ハイアット 東京「中国料理 チャイナルーム」、中国料理「JASMINE」グループ総料理長を経て、2021年中国浙江省「星野リゾート 嘉助天台」総料理長に就任。単身寮生活で天台山に暮らしている。

関連記事

仏教の聖地で中華を食べる!天台山の食文化と農家レストラン|山口祐介の江南食巡り①

PHOTO 山口祐介

聞き手 サトタカ(佐藤貴子)

![【医食同源】熱々のスープで涼しくなる!? 冬瓜の“味変三段活用”で猛暑を制する[レシピ]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/23_P1061680-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-218x150.jpg)

![中国語の「食べる」は多すぎる…!食の動詞で味わう中国料理の世界[初心者向け]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3483-218x150.jpg)

![中華の真髄は郷土料理にあり!今注目される台州料理総まとめ[後編]山口祐介の江南食巡り⑧](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/28_baishuiyang-218x150.jpg)

![2023年、中国の食のトレンドに!いま食べるべき台州料理とは?[前編]山口祐介の江南食巡り⑧](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9200-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-80x60.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-80x60.jpg)