| この記事は、四川省の省都・成都市の文化情報発信サイト『Go Chengdu』の連載「川菜一番」の日本語版です。「外国人が見た四川料理」をテーマに、80C編集のサトタカが成都の美食を日中のメディアで発信します。 |

これさえあればごはん3杯! 四川人にとって、下飯菜の中の下飯菜といえば回鍋肉だろう。下飯菜とは中国語でごはんのおかず。日本の料理でいったら、豚肉の生姜焼きのポジションだろうか。

どちらも食材の親しみやすさ、作りやすさ、‟ごはん泥棒”っぷりと三拍子揃っており、店や家庭でアレンジされながら、未来永劫残っていく料理だと思う。

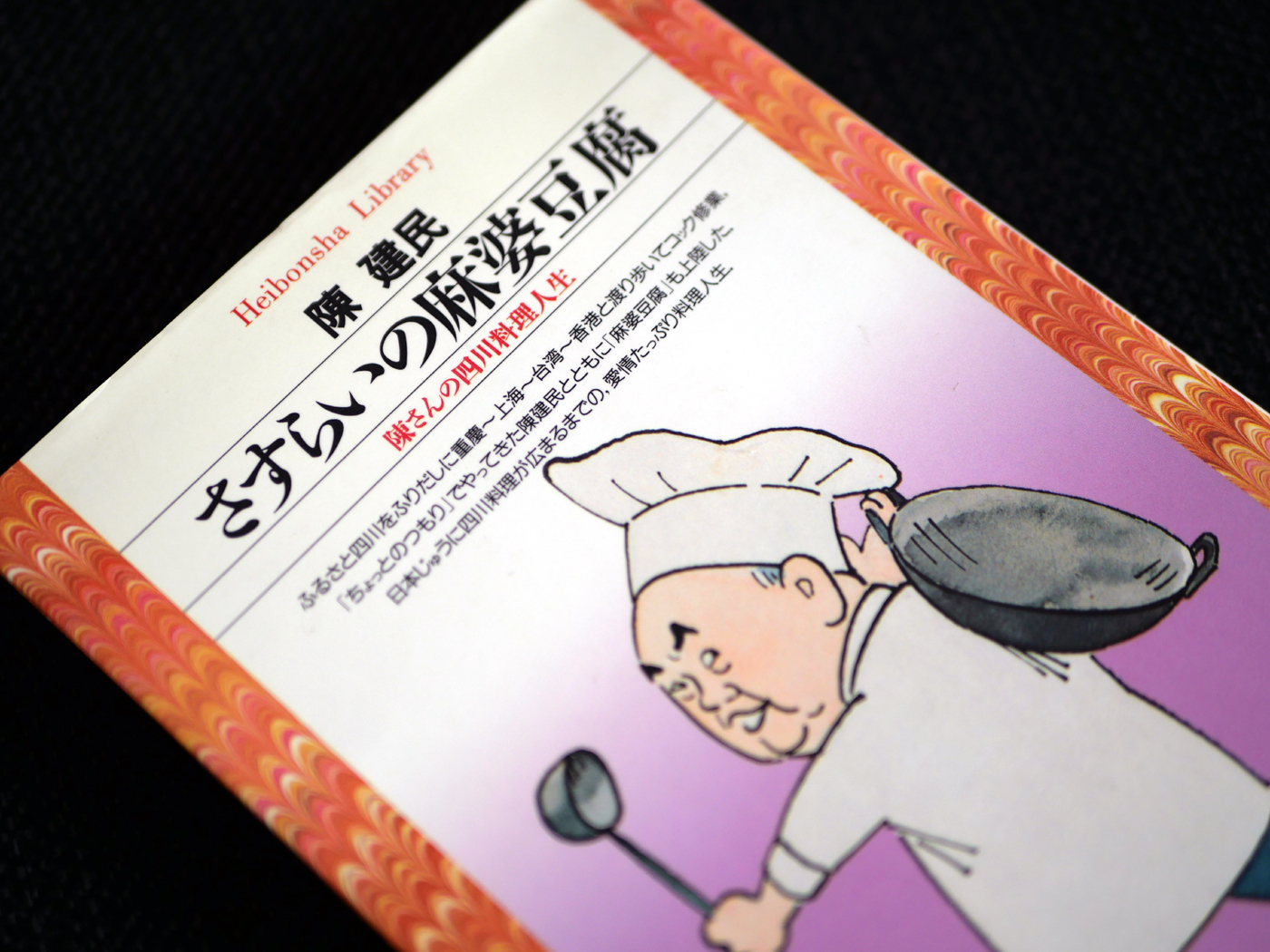

そんな回鍋肉の知名度は、日本でも非常に高い。料理が広まったきっかけは、東京「四川飯店」の創始者・陳建民氏。1957年(昭和32年)に放送を開始したNHKの料理番組『きょうの料理』で「豚肉とキャベツのみそ炒め」として作り方を紹介したことだろう。

のちに食品メーカーが回鍋肉用の合わせ調味料を発売。これが「肉も野菜も一皿で食べられて、栄養バランスがいいおかず」「豚肉とキャベツという身近な野菜ですぐできるおかず」というイメージを築き、今では日本の家庭料理のひとつとしてしっかりと定着した。

しかし、多くの日本人がイメージする回鍋肉と、成都人がイメージする回鍋肉はまったく別物だ。

日本式は、生の豚肉の薄切りとキャベツを甘味噌だれで炒めたもので、甘くコクのある味わいが特徴。四川式は、伝統的にはゆでた皮付き豚の外モモ肉(二刀肉)、軟らかめの食感が好きな方は皮付きの豚バラ肉(五花肉)を用い、野菜は葉ニンニク、調味料は豆板醤、豆豉、少量の甜麺醤をベースに炒めることが多い。

四川式は、ゆでてしっかりした食感の豚肉に、豆板醤を炒めた油がたっぷりと絡み、塩気と辛さとコクが際立ってくるよう。甘く軟らかな肉の日本式とはあまりに違い過ぎて、食べ比べたら誰だって違う料理だと思ってしまうはずだ。

日本式の回鍋肉はなぜ甘いままなのか?

それにしても、なぜこれほどまでに違ってしまったのか。そこには、料理が伝えられた時代背景が影響している。

1967年(昭和42年)、陳建民氏が回鍋肉を「豚肉とキャベツのみそ炒め」にアレンジして『きょうの料理』で紹介したのは、当時は本格的な中華調味料が日本で手に入らなかったときのこと。

そこで当時のレシピを見てみると、豆板醤は使わず、甜麺醤の代わりに長期熟成の豆味噌である八丁味噌を使い、醤油を加えて甘みとコクを出した味付けとなっていることがわかる。

のちに貿易の活発化とともに、四川の豆板醤や豆豉は日本でも手に入るようになったものの、家庭の食卓では、依然として甘い回鍋肉が主流のまま。

思うに、専門的な中華食材を買い揃えて作るハードルは高い。その点、回鍋肉の中華合わせ調味料ならほとんどのスーパーで手に入り、個々に調味料を買う必要はない。

また、辛いものが苦手な日本人も多い。辛さへの耐性が低い子どもと一緒に食べることも考えると、やはり昭和の味が微調整こそあれ、令和の今まで受け継がれてきても不思議はないのだ。

回鍋肉が回鍋肉である理由。

しかし、食材や調味料といったことより、回鍋肉が回鍋肉たる所以はその調理法にある。

中国語の料理名は、食材、調理法、調味料などの組み合わせを基本に成り立っているが、その法則に則ると、回鍋肉は「豚肉を鍋に戻す」料理だ。

「回(hui)」は中国語で「帰る」「戻る」という意味。つまり、鍋で調理した(ゆでた)肉をスライスし、再び鍋に戻して調理したものが回鍋肉となる。

ちなみに、日本の回鍋肉のように、生の豚肉を野菜と一緒に炒める料理は塩煎肉(イェンジェンロウ)という。つまり、キャベツを使おうがピーマンを使おうが、豆板醤が多かろうが甜麺醤が強かろうが、語源からみた回鍋肉の条件は、ゆでた豚肉を使うこと。

さすがに日本のように甘い味付けの回鍋肉はないが、実際に成都をはじめ四川省で見る回鍋肉の食材の組み合わせは、想像以上に自由なのだ。

ミートパイが回鍋肉に!? 回鍋肉は自由だ!

回鍋肉がゆでた豚肉を使うこと以外、かなり自由ということに気づいたのは、第1回目の連載でご紹介した成都軍楽鎮の成都式ミートパイの専門店「周厚雲鍋魁店」でのことだった。

店では朝昼晩3食賄いがついていたが、ここで最も多く登場した晩ごはんのおかずが回鍋肉。この店で、私は鍋魁だけでなく、回鍋肉がいかに成都人に愛されており、身近な料理かということを身を以って体感した。

なかでも驚いたのは鍋魁回鍋肉(グオクイフィグオロウ)である。焼き上げた鍋魁は閉店までに売り切るのが常だが、ある日、周先生が「鍋魁は回鍋肉にもなるよ」と賄いに出してくれたのだ。

作り方はザクッザクッと中華包丁で一口大に切り分け、豚肉と玉ねぎと豆板醤ベースの調味料で炒めたらできあがり。まさか炭水化物を回鍋肉にするなんて…と思ったが、外側のクリスピーな食感が適度に残り、噛むと生地がむちっとしていて、なかなか乙な味。これがこの店独自の賄いかというと、そうではないと聞いて再び驚いた。

また、回鍋肉といえば葉ニンニクと組み合わせるのが正統派だが、他の野菜が入るのも珍しくない。

よく見る組み合わせは青椒回鍋肉(チンジャオフィグオロウ)、すなわちピーマンや甘長唐辛子のようなものと一緒に炒め合わせたものだ。四川の場合は皮つきの豚肉を使うので、合わせる食材もやや歯ごたえがある方が、食感のバランスが取れるとも感じる。

さらに日本の生姜焼き用の肉のように、1片が20㎝以上もある豚の薄切り肉を回鍋肉にした、連山回鍋肉もある。これは徳陽市の「代木儿」発祥の名物で、店では回鍋肉のための豚を契約農場で飼育しているというこだわりよう。

この店では、先々代がピタパンに似た成都小吃・白面鍋魁(バイミェングオクイ)の店を開き、先代がそれに回鍋肉を挟んでハンバーガーのようにして提供してきたというルーツがある。そのため、ここのは回鍋肉は、白面鍋魁を刻んで揚げたものが食感を加える要素として入っているのがおもしろい。

回鍋肉のルーツは民族大移動とお供えの豚モモ肉

このように現地にはいろんな回鍋肉があるが、「一度ゆでた豚肉を切って炒めるなんて手間じゃないか…?」と思うのは、日本人の自然な感情だろう。しかしそこにもまた、回鍋肉が回鍋肉たる理由があるのだ。

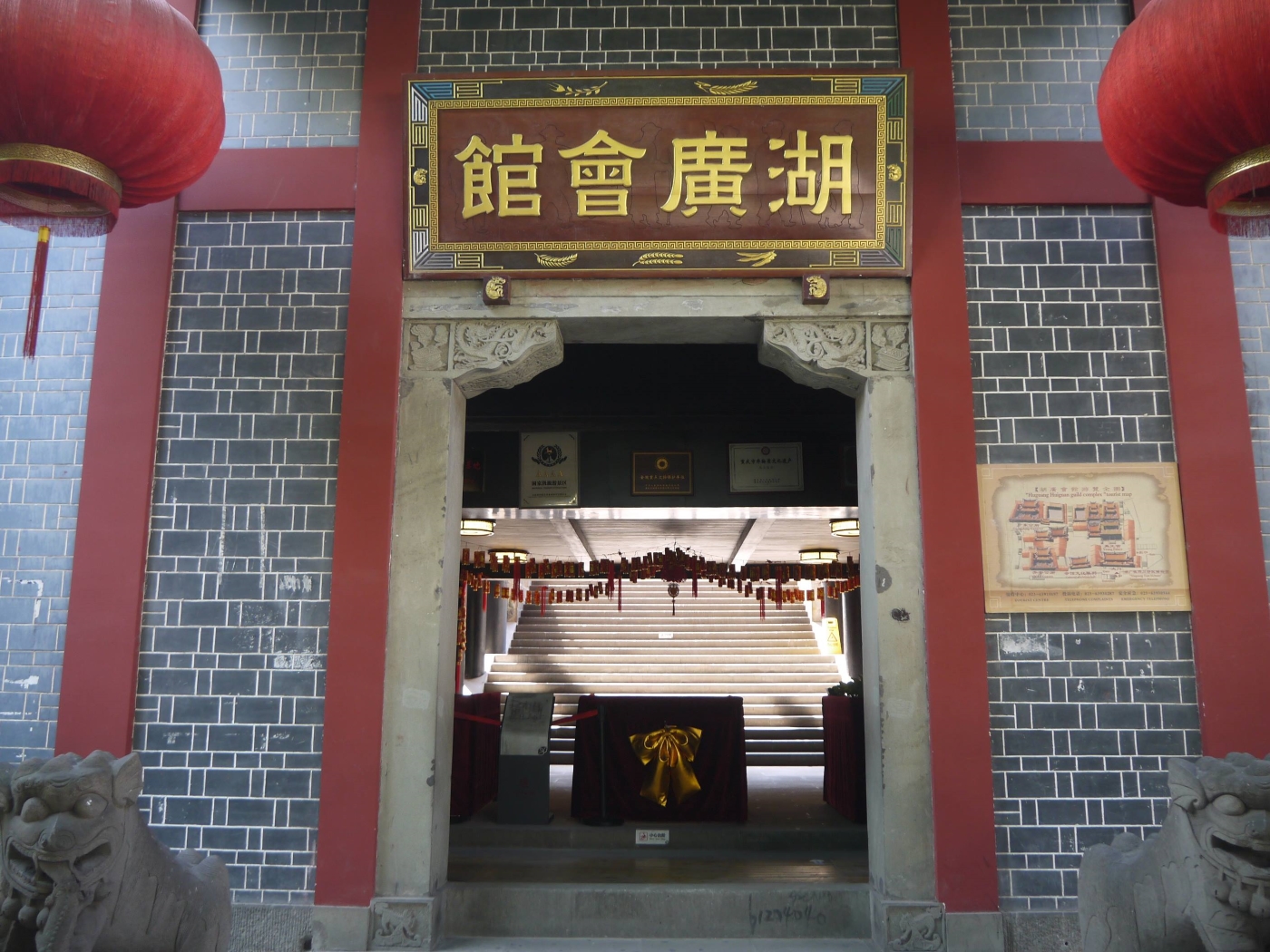

回鍋肉のルーツは、もともと民間の祭祀にある。歴史を振り返ると、明代末から清代初めまで、四川省や重慶市は半世紀にも及ぶ戦乱によって人口が減少していた。そこで、湖広行省(現在の湖北省と湖南省)から四川に、大規模な住民移動が行われた。このことを「湖広填四川」という。

そこで移民は、かつて土地に住んでいた人々を追悼するために、毎月、酒と豚肉と鶏肉を捧げる祭祀を行うことにした。神は生肉を嫌うことから、火を通したものが供えられ、豚はモモ肉が使われた。回鍋肉は、その祭祀が終わった後、肉を調理して食べたものが原形とされている。

しかし、その祭祀がなくなった今も、ゆで豚が使われているのはなぜだろう。

それは恐らく、合理的だからではないだろうか。肉をゆでておけば生より劣化を防げるし、他の料理に応用できる。

例えば、薄切りにしてニンニクと甜醤油のソースをかければ、泥蒜白肉(スァンニーバイロウ)や雲白肉(ユンバイロウ)といった四川料理を代表する冷菜ができる。もちろん、野菜といためれば回鍋肉も楽しめる。

東京で食べられる四川式の回鍋肉

できることなら回鍋肉を食べに成都にいきたいくらいだが、現在、成都で食べられるような回鍋肉は、日本の一部の四川料理店でも食べられるようになっている。

東京であれば「中國菜 老四川 飄香(ピャオシャン)麻布十番本店」がそのひとつだ。オーナーシェフの井桁良樹氏は、成都の四川伝統料理の店として知られる「松雲澤(松云泽)」に弟子入りし、「中国川菜松雲門派技藝傳承人」の称号を得た方。

ランチは四川の農家楽(農家レストラン)をテーマにしており、季節ごとに登場しているのが、旬の野菜を使った「時菜回鍋肉」。夏はゴーヤとトウモロコシ、冬はにんじんなどを使い、自然の色彩が美しい。上質な食材を使い、余計な調味料を多用しないのもありがたく、食べて元気になる料理とはまさにこういうものだと思う。

また、四川では回鍋肉に使う豚肉を炒めたときに「灯盞窩(ドンジャンウォ)」のかたちになるのがよいとされる。これは、炒めた肉を古代の灯篭の傘の形に準えて、皮と脂身の部分が縮み、くるんと丸まった形になることを意味する。

このような回鍋肉を出していたのが、東京・錦糸町の「香王(シャンワン)」だ。ここでは豚肉たっぷり、容赦なく紅い油が輝く、ガツンとした味わいの回鍋肉が味わえる。

今回、この原稿を書くために、日本式に生肉を直接炒める甜麺醤ベースの回鍋肉と、四川式にゆで豚肉を豆板醤ベースで炒める回鍋肉を作り比べてみたが、日本式は想像以上に甘く、今となっては四川式のほうが自分にとって馴染みのある味となっていることに気づいた。

ゆで豚を作るハードルは高いかもしれないが、四川式の作り方は意外と簡単。豚肉は食べたい量を薄切りにし、好みの野菜と合わせ、豆板醤、豆豉、甜麺醤を4:1:1の割合で炒めるだけだ。これを基本に、微調整はお好みでどうぞ。

さらに豚をゆでた汁に具を加えて調味すればスープにもなる。なによりごはんに合う味なのは間違いないので、ぜひ家でも作ってみてほしい。できることなら、レストランで予習も忘れずに!

TEXT&PHOTO サトタカ(佐藤貴子)

![【医食同源】熱々のスープで涼しくなる!? 冬瓜の“味変三段活用”で猛暑を制する[レシピ]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/23_P1061680-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-218x150.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-218x150.jpg)

![中国語の「食べる」は多すぎる…!食の動詞で味わう中国料理の世界[初心者向け]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/IMG_3483-218x150.jpg)

![中華の真髄は郷土料理にあり!今注目される台州料理総まとめ[後編]山口祐介の江南食巡り⑧](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/28_baishuiyang-218x150.jpg)

![2023年、中国の食のトレンドに!いま食べるべき台州料理とは?[前編]山口祐介の江南食巡り⑧](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9200-218x150.jpg)

![今年は家で上海蟹!お手軽「上海蟹みそソース」で蟹黄麺を楽しもう[PR]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/P1107384v4-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[後編]発酵唐辛子「泡辣椒(パオラージャオ)」の作り方と使い方](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/P1106971v3-80x60.jpg)

![畑から始まるガチ四川[前編]唐辛子の栽培・加工・使い方を狭山「蓮華」で学ぶ](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMGP9542v2-80x60.jpg)

![[後編]焼くだけで台湾!冷凍ねぎ餅のクオリティが高すぎる【家で葱油餅・葱抓餅】](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/IMG_4811-80x60.jpg)